Die Topologie eines Schaltkreises ist die Art und Weise, wie Leistungsgeräte und elektromagnetische Komponenten in einem Schaltkreis verbunden sind. Die Entwicklung magnetischer Komponenten, die Entwicklung von Kompensationsschaltungen und alle anderen Schaltkreiskomponenten hängen von der Topologie ab. Die grundlegendsten Topologien sind Buck (Buck), Boost (Boost) und Buck/Boost (Boost/Buck), Single-Ended Flyback (isoliertes Flyback), Forward, Push-Pull, Half-Bridge und Full-Bridge. Wechsler. Es gibt etwa 14 gängige Topologien von Schaltnetzteilen, jede mit ihren eigenen Merkmalen und Anwendungsfällen. Das Auswahlprinzip hängt davon ab, ob es sich um eine hohe oder niedrige Leistung, eine hohe oder niedrige Ausgangsspannung handelt und ob möglichst wenige Komponenten benötigt werden. Um eine geeignete Topologie zu wählen, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendbarkeit der verschiedenen Topologien zu kennen. Die falsche Wahl kann dazu führen, dass ein Stromversorgungsdesign von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist.

In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte von Buck-, Boost- und Buck-Boost-Topologien eingehend betrachten. Und eine Zusammenfassung von 20 grundlegenden Topologien für Schaltnetzteile.

Inhaltsübersicht

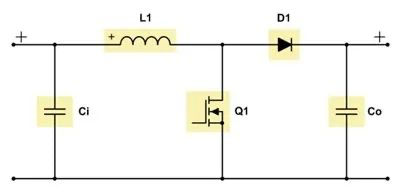

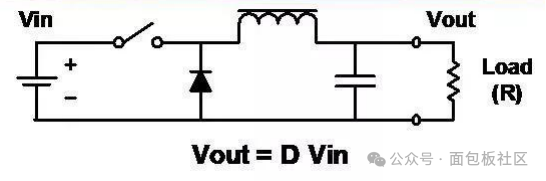

Abwärtswandler

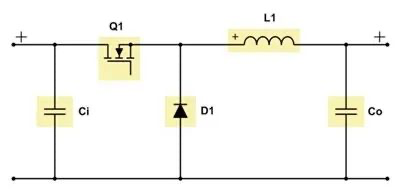

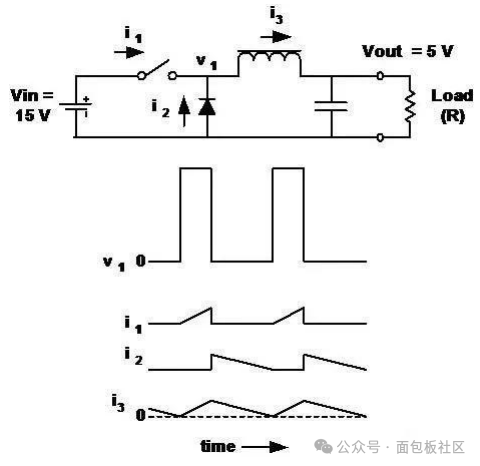

Abbildung 1 ist eine schematische Darstellung eines nichtsynchronen Abwärtswandlers. Ein Abwärtswandler reduziert seine Eingangsspannung auf eine niedrigere Ausgangsspannung. Wenn der Schalter Q1 eingeschaltet wird, wird Energie an den Ausgang übertragen.

Abbildung 1: Schema eines nicht-synchronen Abwärtswandlers

Mit Gleichung 1 wird das Tastverhältnis berechnet:

Gleichung 2 berechnet die maximale Belastung von Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET):

Gleichung 3 gibt die maximale Diodenspannung an:

Dabei ist Vin die Eingangsspannung, Vout die Ausgangsspannung und Vf die Durchlassspannung der Diode.

Je größer die Differenz zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung ist, desto effizienter ist ein Abwärtswandler im Vergleich zu einem Linearregler oder einem Low-Dropout-Regler (LDO).

Obwohl der Abwärtswandler einen gepulsten Strom am Eingang hat, ist der Ausgangsstrom aufgrund des Induktor-Kondensator-Filters (LC) am Ausgang des Wandlers kontinuierlich. Daher ist die am Eingang reflektierte Spannungswelligkeit größer als die Welligkeit am Ausgang.

Für Abwärtswandler mit kleinen Arbeitszyklen und Ausgangsströmen von mehr als 3A wird die Verwendung von synchronen Gleichrichtern empfohlen. Wenn Ihr Netzteil einen Ausgangsstrom von mehr als 30A benötigt, wird empfohlen, mehrphasige oder verschachtelte Leistungsstufen zu verwenden, da dies die Belastung der Komponenten minimiert, die erzeugte Wärme auf mehrere Leistungsstufen verteilt und Reflexionen an der Eingangswelligkeit des Wandlers reduziert.

Bei der Verwendung von N-FETs ist die Einschaltdauer begrenzt, da der Bootstrap-Kondensator bei jedem Schaltzyklus neu aufgeladen werden muss. In diesem Fall liegt das maximale Tastverhältnis im Bereich von 95-99%.

Abwärtswandler haben aufgrund ihrer Vorwärts-Topologie in der Regel eine gute Dynamik. Die erreichbare Bandbreite hängt von der Qualität des Fehlerverstärkers und der gewählten Schaltfrequenz ab.

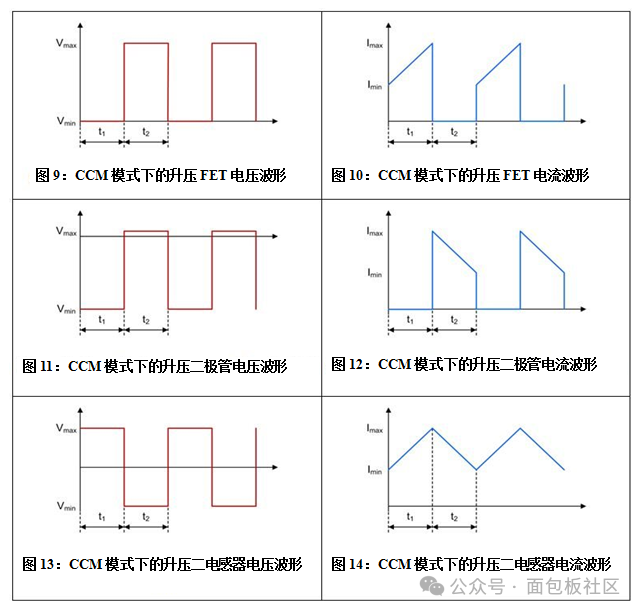

Die Abbildungen 2 bis 7 zeigen die Spannungs- und Stromverläufe der FETs, Dioden und Induktivitäten in einem nichtsynchronen Abwärtswandler im kontinuierlichen Durchflussmodus (CCM).

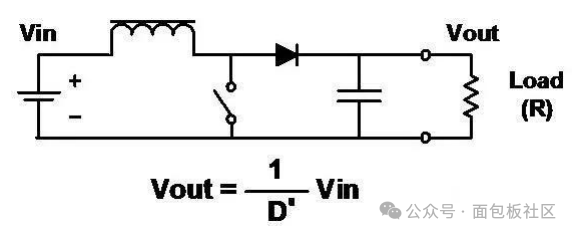

Aufwärtswandler

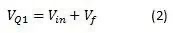

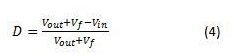

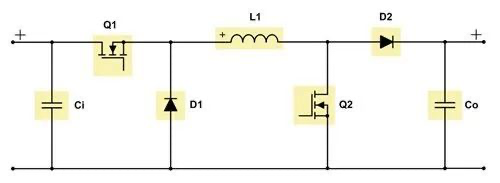

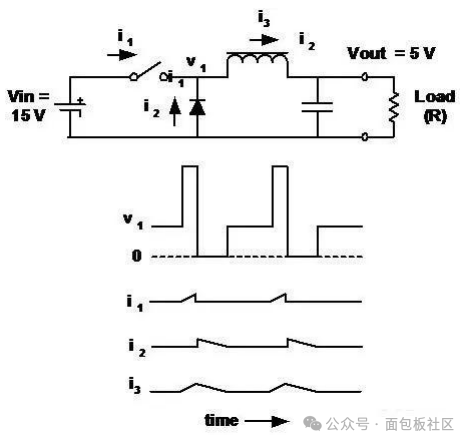

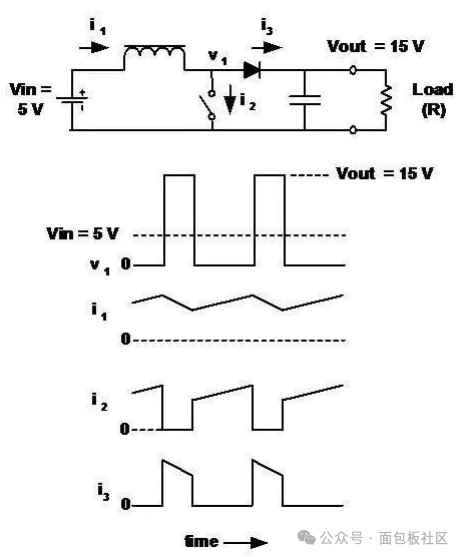

Ein Aufwärtswandler erhöht seine Eingangsspannung auf eine größere Ausgangsspannung. Wenn der Schalter Q1 nicht leitend ist, wird Energie an den Ausgang übertragen. Abbildung 8 ist ein schematisches Diagramm eines nichtsynchronen Aufwärtswandlers.

Abbildung 8: Schema des nichtsynchronen Aufwärtswandlers

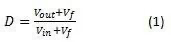

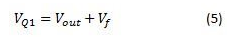

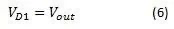

Mit Gleichung 4 wird das Tastverhältnis berechnet:

Gleichung 5 berechnet die maximale MOSFET-Spannung:

Gleichung 6 gibt die maximale Diodenspannung an:

Dabei ist Vin die Eingangsspannung, Vout die Ausgangsspannung und Vf die Durchlassspannung der Diode.

Bei einem Aufwärtswandler ist der gepulste Ausgangsstrom zu sehen, da sich der LC-Filter am Eingang befindet. Daher ist der Eingangsstrom kontinuierlich und die Welligkeit der Ausgangsspannung größer als die Welligkeit der Eingangsspannung.

Bei der Entwicklung eines Aufwärtswandlers ist es wichtig zu wissen, dass selbst wenn der Wandler nicht schaltet, eine permanente Verbindung vom Eingang zum Ausgang besteht. Es müssen Vorkehrungen zum Schutz gegen mögliche Kurzschlüsse am Ausgang getroffen werden.

Bei Ausgangsströmen von mehr als 4A sollte ein Synchrongleichrichter anstelle der Diode verwendet werden. Wenn die Stromversorgung einen Ausgangsstrom von mehr als 10 A liefern muss, wird dringend empfohlen, mehrphasige oder verschachtelte Leistungsstufen zu verwenden.

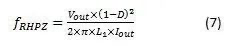

Beim Betrieb im CCM-Modus ist die Dynamik des Aufwärtswandlers aufgrund der rechten Halbebene Null (RHPZ) seiner Übertragungsfunktion begrenzt. Da die RHPZ nicht kompensiert werden kann, beträgt die erreichbare Bandbreite in der Regel weniger als ein Fünftel bis ein Zehntel der RHPZ-Frequenz. Siehe Gleichung 7:

wobei Vout die Ausgangsspannung, D das Tastverhältnis, Iout der Ausgangsstrom und L1 die Induktivität des Aufwärtswandlers ist.

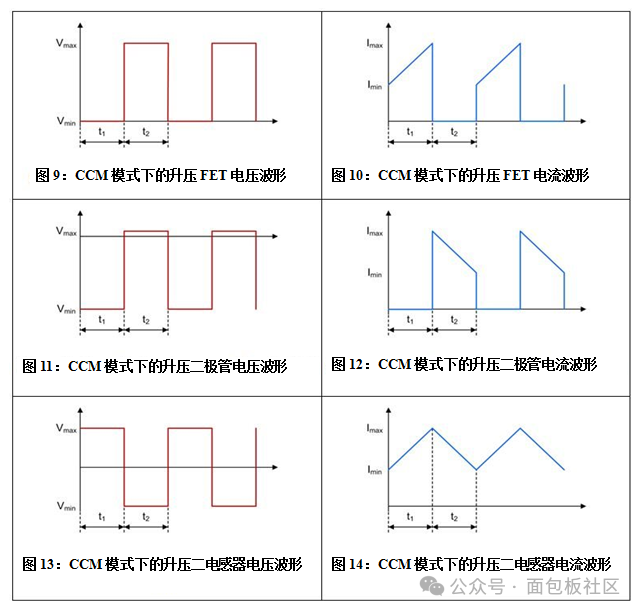

Die Abbildungen 9 bis 14 zeigen die Spannungs- und Stromverläufe der FETs, Dioden und Induktivitäten im nichtsynchronen Aufwärtswandler im CCM-Modus.

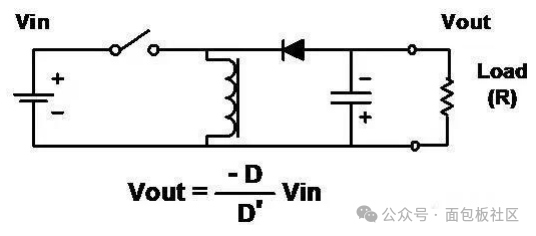

Abwärts/Aufwärtswandler

Ein Abwärts-/Aufwärtswandler ist eine Kombination aus Abwärts- und Aufwärts-Leistungsstufen, die sich dieselbe Spule teilen. Siehe Abbildung 15.

Abbildung 15: Schema eines Abwärts/Aufwärtswandlers mit zwei Schaltern

Die Buck-Boost-Topologie ist praktisch, weil die Eingangsspannung kleiner, größer oder gleich der Ausgangsspannung sein kann, was eine Ausgangsleistung von mehr als 50 W erfordert.

Für Ausgangsleistungen von weniger als 50 W ist der Single-Ended-Primärinduktor-Wandler (SEPIC) eine kostengünstigere Option, da er weniger Komponenten benötigt.

Wenn die Eingangsspannung größer als die Ausgangsspannung ist, arbeitet der Abwärts-/Aufwärtswandler im Abwärtsmodus; wenn die Eingangsspannung kleiner als die Ausgangsspannung ist, arbeitet er im Aufwärtsmodus. Wenn der Wandler im Übertragungsbereich arbeitet, in dem die Eingangsspannung innerhalb des Ausgangsspannungsbereichs liegt, gibt es zwei Konzepte für diese Situationen: entweder sind die Abwärts- und die Aufwärtsstufe gleichzeitig aktiv, oder die Schaltzyklen zwischen der Abwärts- und der Aufwärtsstufe wechseln sich ab, wobei beide typischerweise mit der Hälfte der normalen Schaltfrequenz arbeiten. Das zweite Konzept kann zu subharmonischem Rauschen am Ausgang führen, und während die Genauigkeit der Ausgangsspannung im Vergleich zum normalen Abwärts- oder Aufwärtsbetrieb möglicherweise nicht so genau ist, ist der Wandler im Vergleich zum ersten Konzept effizienter.

Bei der Buck-Boost-Topologie treten sowohl am Eingang als auch am Ausgang pulsierende Ströme auf, da es in beiden Richtungen keine LC-Filter gibt.

Bei einem Abwärts-/Aufwärtswandler können die Berechnungen für die Abwärts- und die Aufwärtsleistungsstufe getrennt durchgeführt werden.

Buck-Boost-Wandler mit zwei Schaltern eignen sich für Leistungsbereiche zwischen 50 und 100 W (wie der LM5118), mit synchroner Gleichrichtung bis zu 400 W (wie der LM5175). Es wird empfohlen, einen Synchrongleichrichter mit der gleichen Stromgrenze wie die nicht kombinierte Abwärts- und Aufwärtsendstufe zu verwenden.

Sie müssen das Kompensationsnetzwerk des Abwärts/Aufwärtswandlers für die Aufwärtsstufe entwerfen, da die RHPZ die Bandbreite des Reglers begrenzt.

Quelle: Texas Instruments

Nachtrag: Vergleich von 20 Schaltnetzteil-Topologien

1. Gemeinsame Basistopologien:

■ Buck

■ Aufschwung

■ Buck-Boost Buck-Boost

■ Rücklauf

■ Vorwärts

■ Zwei-Transistor Vorwärts

■ Push-Pull push-pull

■ Halbe Brücke Halbe Brücke

■ Vollbrücke Vollbrücke

■ SEPIC

■C'uk

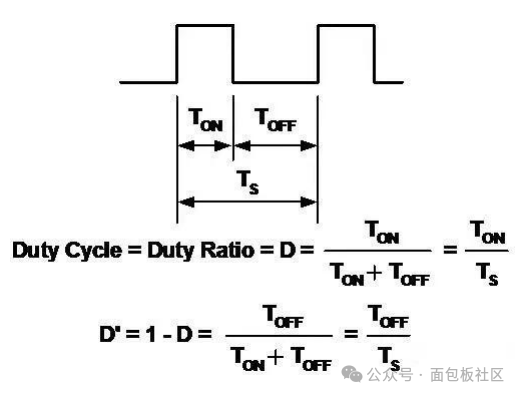

2. Grundlegende Wellenform der Pulsweitenmodulation

Diese Topologien sind mit Schaltkreisen verwandt. Die grundlegende Wellenform der Pulsweitenmodulation ist wie folgt definiert:

3. Buck senkt den Blutdruck

Merkmale:

■ Reduzieren Sie den Eingang auf eine niedrigere Spannung

■ Möglicherweise die einfachste Schaltung

■ Induktor/Kondensator-Filter glättet die Rechteckwelle nach dem Schalten

■ Der Ausgang ist immer kleiner oder gleich dem Eingang

■ Eingangsstrom ist diskontinuierlich (Chopping)

■ Ausgangsstromglättung

4. Ankurbelung

Merkmale:

■ Erhöhen der Eingangsspannung auf eine höhere Spannung

■ Wie Buck, aber umgekehrte Anordnung von Induktor, Schalter und Diode

■ Der Ausgang ist immer größer oder gleich dem Eingang (ohne Berücksichtigung des Durchlassspannungsabfalls der Diode)

■ Eingangsstromglättung

■ Ausgangsstrom ist diskontinuierlich (Chopping)

5. Buck-Boost

Merkmale:

■ Eine andere Anordnung von Induktivitäten, Schaltern und Dioden

■ Kombiniert die Nachteile von Abwärts- und Aufwärtsschaltungen

■ Eingangsstrom ist diskontinuierlich (Chopping)

■ Der Ausgangsstrom ist ebenfalls nicht kontinuierlich (Chopping)

■ Der Ausgang ist immer entgegengesetzt zum Eingang (beachten Sie die Polarität des Kondensators), aber die Amplitude kann kleiner oder größer sein als der Eingang

■ Ein Sperrwandler ist eigentlich eine isolierte (transformatorgekoppelte) Form einer Abwärts/Aufwärtsschaltung.

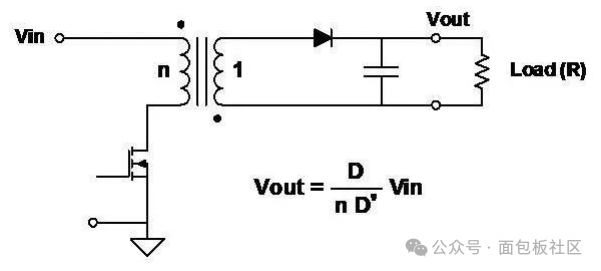

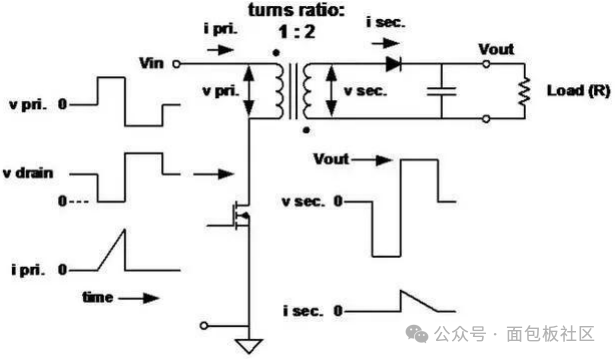

6. Flyback

Merkmale:

■ Funktioniert wie eine Abwärtsverstärkerschaltung, aber die Spule hat zwei Wicklungen und fungiert sowohl als Transformator als auch als Spule

■ Der Ausgang kann positiv oder negativ sein, was durch die Polarität der Spule und der Diode bestimmt wird.

■ Die Ausgangsspannung kann größer oder kleiner als die Eingangsspannung sein, was durch das Windungsverhältnis des Transformators bestimmt wird.

■ Dies ist die einfachste der Isolationstopologien

■ Mehrere Ausgänge können durch Hinzufügen von Sekundärwicklungen und Schaltungen erreicht werden

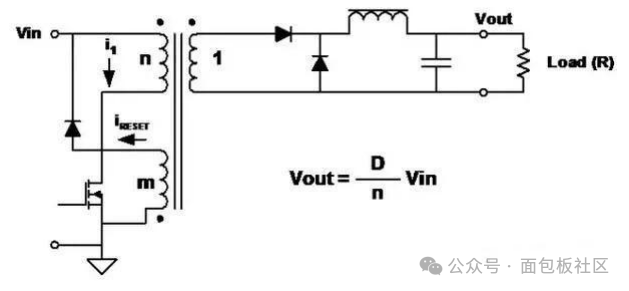

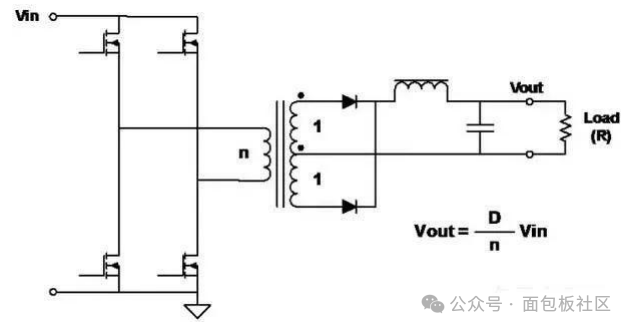

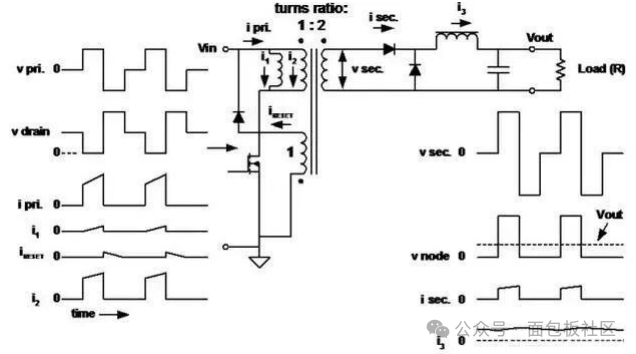

7. Weiterleiten

Merkmale:

■ Transformator-Kopplungsform der Abwärtsschaltung.

■ Diskontinuierlicher Eingangsstrom, gleichmäßiger Ausgangsstrom.

■ Aufgrund des Transformators kann der Ausgang größer oder kleiner als der Eingang sein und eine beliebige Polarität aufweisen.

Mehrere Ausgänge können durch Hinzufügen von Sekundärwicklungen und Schaltungen erreicht werden.

■ Der Transformatorkern muss bei jedem Schaltzyklus entmagnetisiert werden. Eine gängige Praxis ist das Hinzufügen einer Wicklung mit der gleichen Windungszahl wie die der Primärwicklung.

■ Die in der Einschaltphase in der Primärinduktivität gespeicherte Energie wird in der Ausschaltphase über die Zusatzwicklung und die Diode wieder abgegeben.

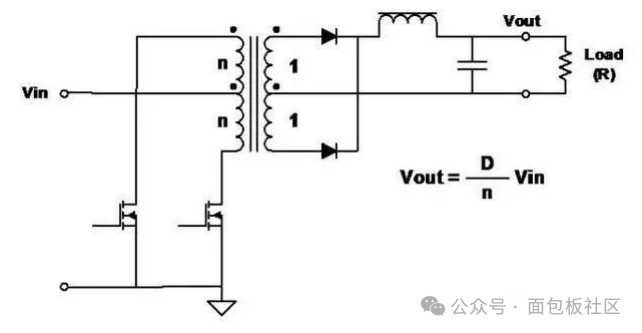

8. Zwei-Transistor-Vorwärts

Merkmale:

■ Beide Schalter funktionieren gleichzeitig.

Wenn der Schalter geöffnet wird, kehrt die im Transformator gespeicherte Energie die Polarität der Primärseite um, so dass die Diode leitet.

Der größte Vorteil:

Die Spannung an den einzelnen Schaltern übersteigt nie die Eingangsspannung.

Es ist nicht erforderlich, die Aufwickelspur zurückzusetzen.

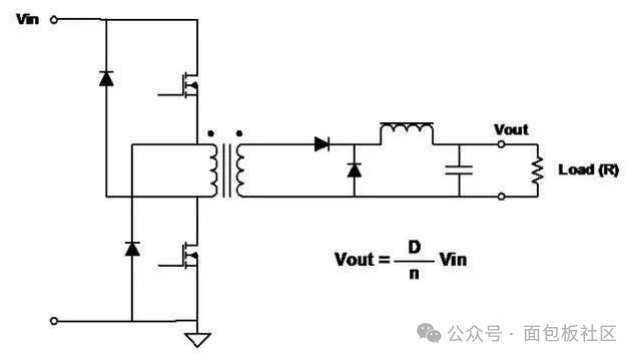

9. Push-Pull

Merkmale:

■ Der Schalter (FET) wird phasenverschoben angesteuert, und die Ausgangsspannung wird durch Pulsweitenmodulation (PWM) geregelt.

■ Gute Ausnutzung des Trafokerns - die Leistung wird in beiden Halbzyklen übertragen.

■ Vollwellen-Topologie, d. h. die Ausgangswelligkeit ist doppelt so hoch wie die Transformatorfrequenz.

■ Die an den FET angelegte Spannung ist doppelt so hoch wie die Eingangsspannung.

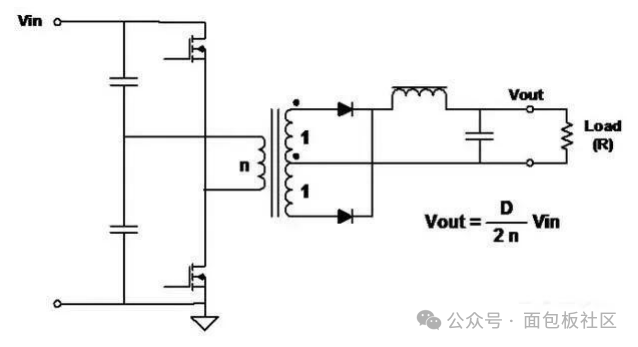

10. Halbbrücke

Merkmale:

Sehr gängige Topologie für Umrichter höherer Leistung.

■ Der Schalter (FET) wird phasenverschoben angesteuert, und die Ausgangsspannung wird durch Pulsweitenmodulation (PWM) geregelt.

■ Gute Ausnutzung des Trafokerns - die Leistung wird in beiden Halbzyklen übertragen. Außerdem ist die Auslastung der Primärwicklung besser als bei der Gegentaktschaltung.

■ Vollwellen-Topologie, d. h. die Ausgangswelligkeit ist doppelt so hoch wie die Transformatorfrequenz.

■ Die an den FET angelegte Spannung entspricht der Eingangsspannung.

11. Vollbrücke

Merkmale:

■ Häufigste Topologie für Umrichter höherer Leistung.

■ Die Schalter (FETs) werden in diagonalen Paaren angesteuert und pulsweitenmoduliert (PWM), um die Ausgangsspannung zu regeln.

■ Gute Ausnutzung des Trafokerns - die Leistung wird in beiden Halbzyklen übertragen.

■ Vollwellen-Topologie, d. h. die Ausgangswelligkeit ist doppelt so hoch wie die Transformatorfrequenz.

■ Die an die FETs angelegte Spannung entspricht der Eingangsspannung.

■ Bei einer bestimmten Leistung ist der Primärstrom halb so hoch wie bei einer Halbbrücke.

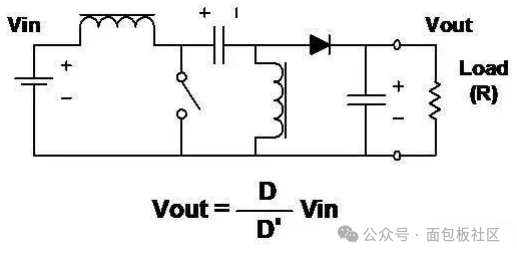

12. SEPIC-Wandler mit einseitiger Primärspule

Merkmale:

■ Die Ausgangsspannung kann größer oder kleiner als die Eingangsspannung sein.

■ Wie bei der Boost-Schaltung ist der Eingangsstrom gleichmäßig, der Ausgangsstrom jedoch diskontinuierlich.

■ Energie wird über die Kapazität vom Eingang zum Ausgang übertragen.

■ Es werden zwei Induktivitäten benötigt.

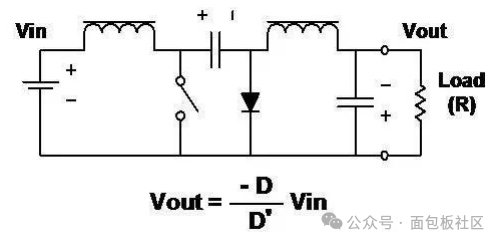

13. C'uk (Slobodan C'uk's Patent)

Merkmale:

■ Umkehrung des Ausgangs

■ Die Amplitude der Ausgangsspannung kann größer oder kleiner als die Eingangsspannung sein.

Sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsströme sind gleichmäßig.

■ Energie wird über die Kapazität vom Eingang zum Ausgang übertragen.

■ Es werden zwei Induktivitäten benötigt.

■ Induktivitäten können gekoppelt werden, um einen Null-Ripple-Induktionsstrom zu erhalten.

14. Einzelheiten zum Betrieb der Schaltung

Im Folgenden wird die Funktionsweise der verschiedenen Topologien erläutert:

■ Buck-Regler: kontinuierlicher Stromfluss, kritischer Stromfluss, diskontinuierlicher Stromfluss

■ Aufwärtsregler (kontinuierlicher Stromfluss)

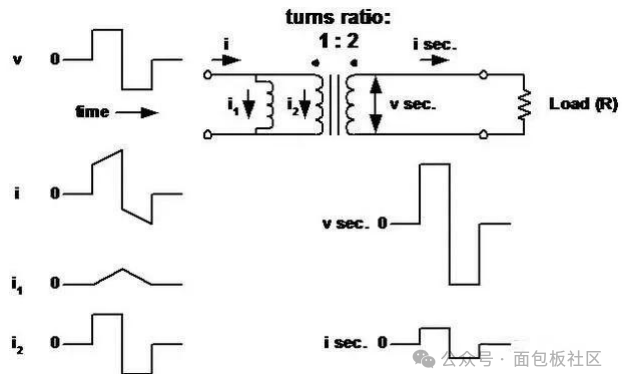

■ Transformatorbetrieb

■ Rücklauftransformator

■ Vorwärtstransformator

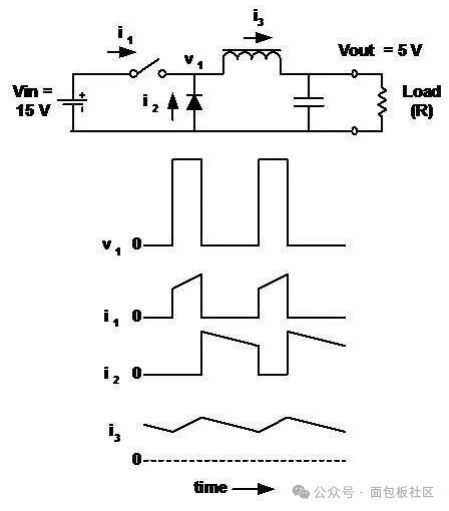

15. Buck-Step-Down-Regler - Kontinuierliche Leitung

Merkmale:

■ Der Induktorstrom ist kontinuierlich.

■ Vout ist der Durchschnittswert der Eingangsspannung (V1).

■ Die Ausgangsspannung ist die Eingangsspannung multipliziert mit dem Tastverhältnis des Schalters (D).

■ Beim Einschalten fließt Induktionsstrom von der Batterie.

■ Strom fließt durch die Diode, wenn der Schalter geöffnet ist.

■ Vernachlässigt man die Verluste im Schalter und in der Induktivität, ist D unabhängig vom Laststrom.

■ Die Eigenschaften von Abwärtsreglern und ihren abgeleiteten Schaltungen sind:

Der Eingangsstrom ist diskontinuierlich (Chopping), der Ausgangsstrom kontinuierlich (Smoothing).

16. Buck-Step-Down-Regler - kritische Leitfähigkeit

■ Der Induktionsstrom ist immer noch kontinuierlich, "erreicht" aber Null, wenn der Schalter wieder eingeschaltet wird. Dies wird als "kritischer Stromfluss" bezeichnet. Die Ausgangsspannung ist immer noch gleich der Eingangsspannung mal D.

17. Buck-Step-Down-Regler - diskontinuierliche Leitung

In diesem Fall ist der Strom in der Drosselspule während eines Teils jedes Zyklus gleich Null.

■ Die Ausgangsspannung ist nach wie vor (immer) der Mittelwert von v1.

■ Die Ausgangsspannung entspricht nicht der Eingangsspannung mal dem Tastverhältnis des Schalters (D).

■ Wenn der Laststrom unter dem kritischen Wert liegt, ändert sich D mit dem Laststrom (während Vout konstant bleibt).

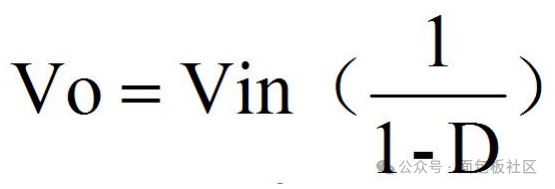

18. Boost-Boost-Regler

■ Die Ausgangsspannung ist immer größer (oder gleich) der Eingangsspannung.

■ Der Eingangsstrom ist kontinuierlich, der Ausgangsstrom ist diskontinuierlich (im Gegensatz zu einem Abwärtsregler).

■ Die Beziehung zwischen Ausgangsspannung und Tastverhältnis (D) ist nicht so einfach wie bei einem Abwärtsregler. Im Falle einer kontinuierlichen Stromführung:

In diesem Beispiel ist Vin = 5, Vout = 15, und D = 2/3. Vout = 15, D = 2/3.

19. Transformatorbetrieb (einschließlich der Rolle der Primärinduktivität)

■ Der Transformator wird als idealer Transformator betrachtet, dessen Primärinduktivität (Magnetisierungsinduktivität) parallel zur Primärseite geschaltet ist.

20. Rücklauftransformator

■ Hier ist die Primärinduktivität gering und wird zur Bestimmung des Spitzenstroms und der gespeicherten Energie verwendet. Wenn sich der Primärschalter öffnet, wird Energie auf den Sekundärschalter übertragen.

21. Vorwärtswandlungstransformator

■ Die Primärinduktivität ist hoch, da keine Energie gespeichert werden muss.

■ Der Magnetisierungsstrom (i1) fließt in die "Magnetisierungsdrossel", wodurch der Kern nach dem Öffnen des Primärschalters entmagnetisiert wird (Spannungsumkehr).

22. Zusammenfassung

■ Die gängigsten Schaltungstopologien, die derzeit bei der Umwandlung von Schaltnetzteilen verwendet werden, werden hier vorgestellt.

■ Es gibt noch viele weitere Topologien, meist jedoch Kombinationen oder Variationen der hier beschriebenen Topologien.

Jede Topologie bringt einzigartige Kompromisse bei der Gestaltung mit sich:

1) Die an den Schalter angelegte Spannung

2) Zerlegung und Glättung des Eingangs- und Ausgangsstroms

3) Nutzung der Wicklung

■ Die Wahl der besten Topologie erfordert eine Untersuchung über:

1) Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich

2) Aktueller Bereich

3) Verhältnis zwischen Kosten und Leistung, Größe und Gewicht